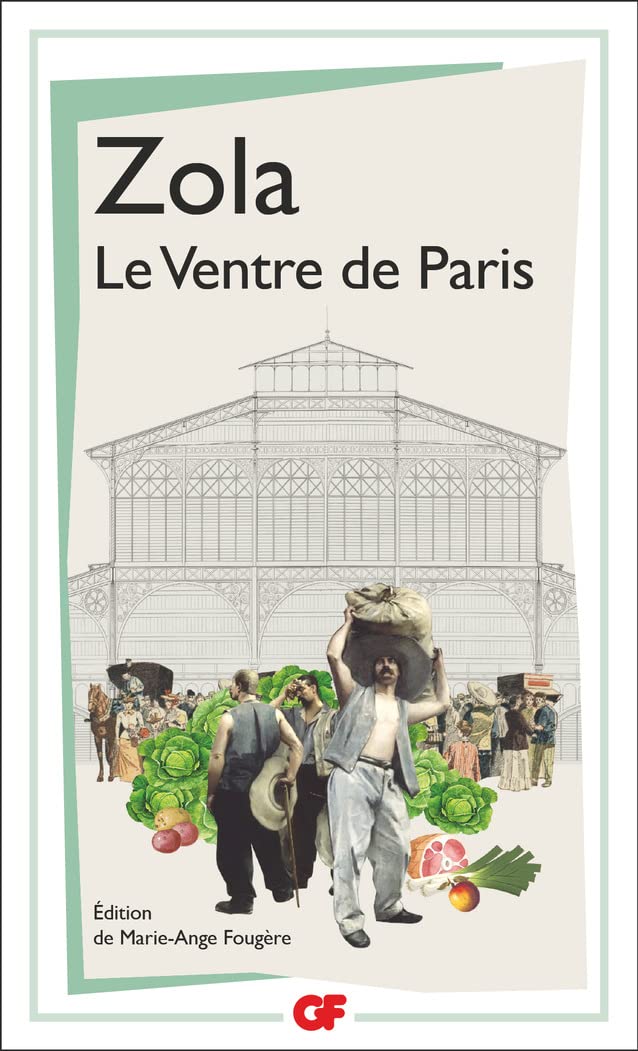

Le Ventre de Paris d'Émile Zola ⭐⭐⭐⭐⭐

La force de Zola, dans Le Ventre de Paris, est de faire d’un lieu une conscience. Les Halles centrales, cette cathédrale de fer et de verre dédiée à la marchandise sont le personnage principal, un organisme qui digère, assimile ou rejette les destinées individuelles. Le roman nous présente ce système clos, à la fois ventre et cerveau de la capitale, où la profusion des denrées, décrites avec une précision presque hallucinatoire, contraste violemment avec la faim originelle du protagoniste, Florent. Cet homme maigre, échappé du bagne et habité par des idéaux républicains, est un corps étranger que l’organisme social va tenter d’expulser. Son arrivée nocturne, portée par les charrettes de légumes comme une offrande ambiguë, installe d’emblée la puissante métaphore qui structure le roman : l’opposition entre les « Gras », repus et satisfaits de l’ordre établi, et les « Maigres », affamés de justice et condamnés à la marginalité.

La force du récit réside dans sa galerie de portraits, ciselés avec une lucidité impitoyable. Autour de Florent, l’exilé politique, Zola déploie tout un petit monde où le commerce des nourritures se double d’un commerce des âmes. Lisa Quenu, la charcutière à la beauté placide et au moralisme implacable, incarne la force tranquille des « Gras » ; son existence est un calcul parfait d’équilibre et de préservation, où la moindre altérité devient une menace. Face à elle, des figures comme la volubile mademoiselle Saget ou la rivale Normande Méhudin tissent la toile des commérages et de la surveillance mutuelle. Dans cet écosystème, toute noblesse d’âme est une faiblesse, et tout idéal, une nuisance. La tentative de Florent de fomenter un complot républicain au milieu des odeurs de poisson et de fromage prend des allures de tragédie burlesque, tant elle est vouée à être digérée par l’apathie générale et la mécanique implacable de la délation.

Au-delà de la fresque sociale, ce qui captive, c’est la profondeur de la réflexion politique et existentielle. Zola ne se contente pas de peindre les mœurs du Second Empire ; il ausculte les ressorts intimes du conformisme et de la lâcheté ordinaire. La défaite de Florent n’est pas seulement celle d’un révolutionnaire naïf, c’est l’échec de l’esprit face à la toute-puissance du ventre, de la pensée face à l’instinct de conservation. La conclusion sur l’arrestation du héros et le retour à la paix des boutiques, est d’une amertume magistrale. Elle scelle la victoire d’un monde qui préfère l’ordre indigeste à la justice, et la quiète digestion bourgeoise aux remous périlleux de la liberté. C’est un constat sévère, porté par une prose somptueuse et sensorielle, qui fait de ce roman bien plus qu’un document : une méditation inoubliable sur les forces qui étouffent les utopies.

Pour me contacter

© Frédéric TDR - 2025

Je suis un lecteur insatiable, aimant passer du roman classique ou contemporain, de la S.F. aux thrillers modernes, feuilletant autant les essais que les bandes dessinées. Cette curiosité sans frontières me permet d’explorer des mondes très différents et chaque page, qu’elle soit légère ou profonde, a quelque chose à m’offrir.

Mes notes en étoiles :

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ : Culte.

⭐️⭐️⭐️⭐️ : Coup de cœur.

⭐️⭐️⭐️ : Un bon moment de lecture.

⭐️⭐️ : Déception.

⭐️ : À éviter.